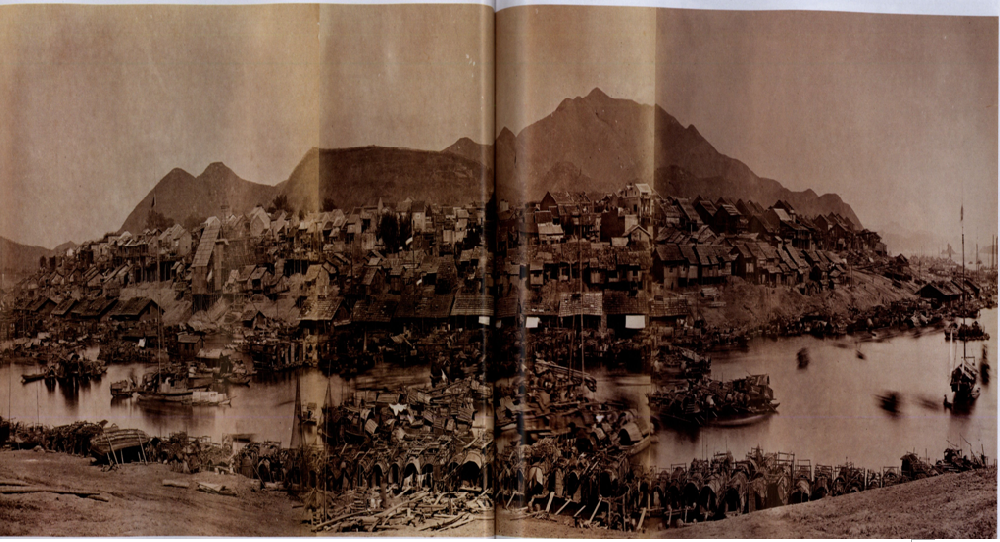

2012年,中国某杂志刊登了一幅十九世纪中叶梧州全景图。当我得知这个消息后,迫不及待地邮购了一本。看着这张拍摄于150多年前的图片,我惊呆了:照片是如此清晰,梧州城中的木屋、吊脚楼清晰可见,桂江河边停满了小艇,江中船只穿梭往来,一派繁忙的景象,其背后是连绵起伏的白云山,好一幅十九世纪中叶梧州全景图。该照片拍摄时间为1860年代,蛋白照片(指用蛋清混合感光剂抺在纸基上制作成相纸而印制的照片,如今所见到的19世纪照片,大多数都是蛋白相片),规格为20.8×83.5厘米,摄影者华方(赖阿芳1839—1890,中国),照片现为美国洛杉矶盖蒂研究所收藏。这是迄今为止,我市发现最早的梧州全景图,也是我国早期摄影作品代表作。这张饱经沧桑的历史图片,如同一幅历史画卷,把人们带进150多年前中国的历史瞬间和梧州走过的风雨岁月。

清咸丰年间,发生了太平天国农民起义,之后又有英法联军进攻北京火烧圆明园,时局动荡,战乱不断。特别是第二次鸦片战争,列强侵略更加深入,中国丧失了东北和西北共150多万平方公里的领土。1861年,咸丰病亡,同治继位。此时的中国,阶级矛盾激化,农民起义不断。经过第二次鸦片战争,外国资本主义的侵略势力由东南沿海进入中国内地,并日益扩展,中国社会进一步半殖民地化。清政府虽采用了洋务派“自强”和“求富”的方针,开办一些新式工业,训练海军和陆军以加强政权实力,但在帝国主义的“坚船利炮”的恫吓和威逼下,国力衰弱的旧中国和腐败无能的清政府,根本无法阻挡帝国主义列强的入侵。英国、法国炮舰先后入侵梧州港,并深入浔江至藤县航段,沿途进行勘测活动,为其日后逼使清政府签订不平等条约,开辟梧州通商口岸,掠夺中国资源做好准备。梧州在这一时期的贸易较为活跃,过往船只日益增多。为收取关税,巡抚曹澍钟奏请朝廷在梧州府设厘金局,署三关收税:上关设龙母庙下河中,中关设三角嘴河中,下关设虞帝庙(今大东下路)对开河中。岁榷厘金30余万两,以充军饷。咸丰元年(1851年)清朝政府为了解决军饷来源,在梧州三角咀设立厘金厂,规定凡从戎圩运到梧州的货物,均要多抽一次税。于是,两广各地的货物便直接运到梧州,不再在戎圩集散了,原两广在戎圩开设的店铺,也迁到梧州。早在清初,粤商就大批涌进戎圩。咸丰四年(1854年)梧州出现第一家商号“天宝华”,也是广东顺德人开办的。接着日升昌等银号及平码行(经纪行)出现,商业逐渐繁华。历史上在梧州经商的多数是广东人。咸丰十一年(1861年),两广总督劳崇光委任梧州知府在梧开设盐厘,设上中下三厂。上厂设在桂江龙母庙,每包抽厘银5钱;中厂设在西江文澜桥下,每包抽厘银8钱;下关设在梧州府厂下,负责东盐运到梧州后的点包验照。随着西方列强的入侵,美国基督教浸信会传教士纪好弼到梧传教,在竹椅街(今大南路)设西医诊所,施医赠药。这是西医传入梧州之始。同治二年(1863年),英国在香港开铸面额一毫的银币。同治五年(1866年)又铸面额二毫和五仙的银币,币面铸有维多利亚和爱德华七世的面像,俗称“鬼头毫”,这种银毫逐渐流入梧州乃至广西全境。由于梧州靠近粤港澳,而且是通商口岸,因此是广西最早使用银毫的城市。

十九世纪中叶,由于列强入侵,殖民地统治加快,人民流离失所,苦不堪言。在清王朝的统治下,加上连年的战乱和水灾,梧州人民生活在水深火热之中。城区的房子基本上为砖木和板木结构,河边上许多房屋,地层用柱子撑着,人们称之为吊脚楼,主要是为了避免洪水的袭击。江面船艇如炽,密密麻麻,显示出梧州作为一个商埠在水运方面的优势。梧州三江六岸,市内交通、生活、运输过去主要靠船艇。码头渡艇,比比皆是。专用艇舫,林立河中,有游艇、交通艇、堆货艇、商艇、菜艇、粪艇、花艇、漁艇、住家艇等各种专用艇,在船上做生意和买卖的人特别多,曾有“水上集市”、“西江流域商品集散地”之称。

光绪二十三年(1897年)正月初三(1月4日),英国以同法国势力相平衡为由,迫使清政府签订了《中英续议缅甸条约》附款专条《西江专约》,规定“今彼此言明,将广西梧州府,广东三水县城,江根圩开放为通商口岸,作为钦事官驻扎处所。”同年五月初五(6月4日),梧州正式开关通商。

梧州辟为通商口岸后,英、美取得了西江内河航运权和梧州海关管理权,设关收税,大批的外国商船随即闯进梧州,垄断了梧州至广州、香港的轮船运输业务。英国在白鹤岗设立领事署。接着,清政府在梧州设立海关,海关税务司由英国人担任。根据中英条约规定,梧州开辟城南东至狮子炮台,西至珠江码头,南至西江江心,北至山脚为“海关”范围。并以河滩水位为通商地段,东起舜帝庙至湖广会馆的河面,在水上设筏营业,连舟为街,联成水上街市。先有渣甸、天和、人和三大洋行,继有义和、议孚、景行、西关等航业公司,专门负责广西及云贵土特产和港澳货物进出口业务。此后,外轮相继增加,昼夜开航,上航邕桂柳,下航粤港澳,并与沿江20多个市镇直接通航。

梧州开埠后,由于外国取得了西江内河航行权,外轮控制了梧州港口。到光绪二十五年(1899年),梧州港进出口船只三千余只,吨数达十九万吨以上,其中英国船只占百分之七十三。进口货物主要有棉纱、棉布、燃料、面粉、白糖、纸张、香烟、火柴、白铁等为大宗。开埠第一个月,洋货入口陆续增加,其中棉纱入口共二万七千一百四十一担共值银六十二万四千二百余两。出口主要以药材、香信、木耳、瓜子、香料、大麻、畜牧、锰矿砂、柴炭、大米、水果等大宗产品。梧州开埠不到半年,出口货物值银四十七万三千两、入口货物值银三百四十七万两。这时,港澳穗进口货物,经梧州运销广西各地。广东商人纷纷到梧州经商,英、日、法、美、葡等国商人也到梧州开设商行,大量外国商品输入梧州,梧州成为岭南贸易名城及广西著名的口岸城市。至近代,梧州城内设11个坊市,对外贸易日趋繁荣,年均贸易额银44万两,商业税收达1万两。梧州开关通商后,便成为广西以至云南、贵州、四川等地商品进出口贸易口岸。同年,进出口货值176.7万两(关平银)。光绪三十四年(1908年),梧州商人集资成立梧州第一家华资轮船企业——西江航业股份有限公司,购得轮船,分别营运梧港线、梧穗线,梧邕线,对梧州近代经济的发展产生深远的影响。梧州辟为通商口岸,加深了西江流域殖民化,但客观上也促进西江航运业和商业的发展,梧州也逐步发展成为广西著名的商埠。至1908年,梧州年进口货值占广西进出口总值的80%。民国时期,梧州外贸继续发展。民国二十一年(1931年),梧州出口贸易总值占广西出口贸易总值的89.2%。民国二十二年(1933年),进出口总值达1537.47万元(国币),占广西的98.84%,当时梧州对外贸易的主要对象是香港、澳门、印度及东南亚地区和国家。梧州的商业发展迅猛。1933年,梧州商行发展到1393家,其中出口商100多家,商业资本占广西总额的63%以上,居广西各市之首。民国二十四年(1935年)广西出入口贸易处在梧州成立,对外贸易扩展到英国、日本、德国、美国、法国等国家,年进出口总值达1528.7万元。在抗日战争和解放战争中,梧州外贸受到影响,但至民国三十八年(1949年),出口商号仍有100多家。当时,全市人口9万人,从事商业的就有1万人,广西财政收入30%来自梧州商业税收,梧州成为名副其实的“士商萃集之地,百货出入之枢”,“商业之盛,实为全桂之冠”,素有“小香港”和“广西水上门户”之美誉。

鉴古知今,察往知来。当历史跨越了150多年后的今天,我们凝视这幅图片,重温那段沧桑岁月,更觉得梧州历史的厚重与精彩。(何敏汉 文供图)